1

――しくじったオープンカー選びの果てに

3 代目 NC マツダロードスター 運転席より

オープンカーエッセイスト 千成表太郎 Hyotaro SENNARI 共著 清兵衛 Bay SEI

はじめに

皆さんはオープンカーを運転したことがありますか。一部の愛好家向け、実用性がないおもちゃだ、二人乗りで狭いだろう、燃費が悪そう、高そう。そんなイメージがオープンカーに付きまといます。私も最初はそう思っていました。しかしその偏見はすでに過去のものです。すばらしいオープンカーが動き出す瞬間、頬は自然と緩み、嬉しさは青空を突き抜けます。喜怒哀楽に忙殺されてる皆さんはこの古くて、実は新しい発見に見向きもされないでしょうが、この先、怒・哀、ばかりを味わう事だけが人生ではありません。怒・哀、ばかりだったわたくしが偶然見つけた喜・楽、の秘訣、楽しいオープンカーに乗る!をこの駄文に付き合っていただける諸兄、諸姉の方々にこっそり伝授いたしましょう。

マツダロードスター V special edition 2008年 (3代目NCマツダロードスター)

2

実は筆者は今まで数台のオープンカーを購入しています。自動車専門雑誌を読み漁り、ハンドルを握った気分になりその熱が冷めないまま気が付けば購入へと進んでいました。ところが!ところがこんなはずではなかった!という事態がたびたび生じました。自動車雑誌ではあんなに絶賛していたのに!思っていたものと違う。なけなしのお金をはたいたのに。何がいけなかったんだ。ここでバカだから、の一言は無用です。諸賢におかれては杞憂にすぎないと思いますが何かの拍子で賢明な判断を誤ることもあり得ます。もうお気づきだと思いますが、楽しいスポーツカーを手にするには一筋縄では行きません。僭越ながら筆者のトホホ経験を教訓に変えなぜそのようなことになったのか、その経緯と、どうすれば思い通り、皆様が楽しいオープンカーを手にすることが出来るのか、順次考えてゆきましょう。

=================

オープンカーに乗ろう! 目次

- P2 はじめに

- P3 楽しいオープンカーの定義とその立ち位置

- P4 ライトウエイトスポーツカー前史

- P6 FR駆動と2シーターライトウエイトオープンスポーツカー復活史

- P12 失敗パターンの分析

- P12 失敗原因その①の1

- P15 失敗原因その①の2

- P18 失敗原因その②

- P19 失敗原因その③

- P23 オープンカーに楽しく乗るためのコツ

- P27 さいごに

- P28 エピローグ

- P29 あとがき

- P29 著者プロフィール

=================

3

楽しいオープンカーの定義とその立ち位置

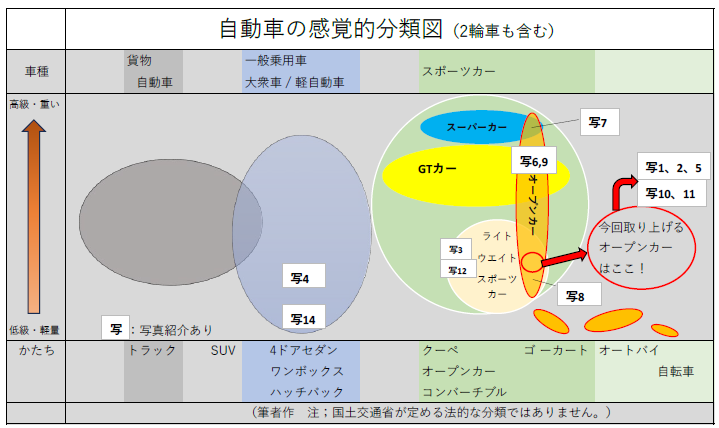

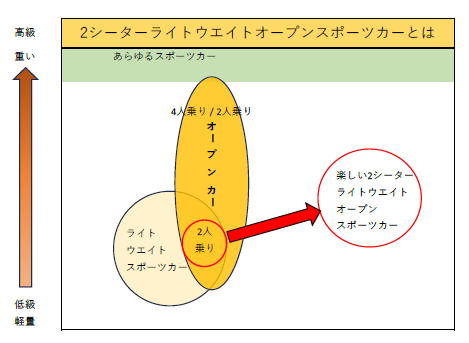

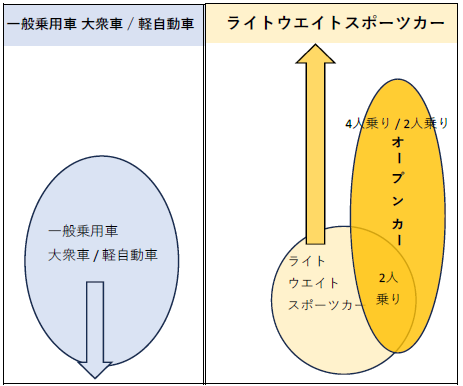

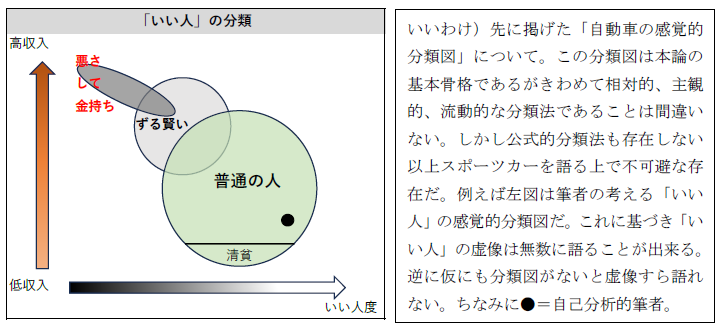

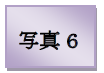

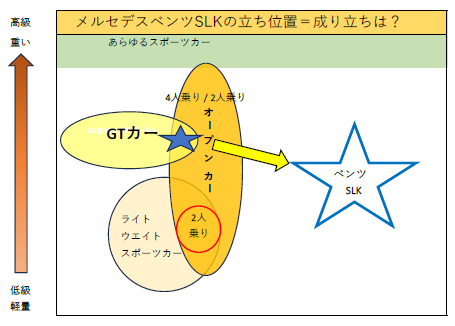

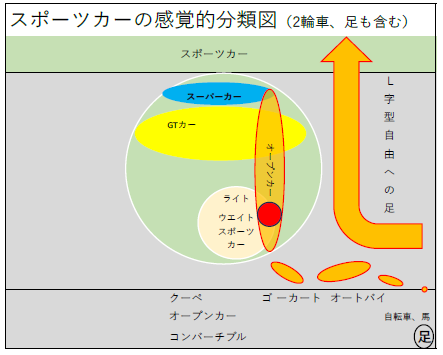

少しだけ皆様にふさわしい楽しいオープンカーの定義とその立ち位置にお付き合いください。まずは原則かつ鉄則、楽しいオープンカーはライトウエイトスポーツカーで、しかも2人乗りオープンカーと断言します。ではまずライトウエイトスポーツカーとは?下の図をご覧ください。筆者が考える「自動車の感覚的分類図」です。スポーツカーとは皆さんご存じでしょうがかっこよく、乗って楽しい車です。緑の大きな〇で示します。そのうち軽量、安価(低級)なものをライトウエイトスポーツカーと呼びます。ベージュの小さな〇です。また今回取り上げる2人乗りオープンカーはオレンジ色の楕円のオープンカーのうち下の方、軽量、安価(低級)のタイプです。テーマとする楽しいオープンカーの立ち位置はベージュの〇ライトウエイトスポーツカーと楕円のオープンカーの重なる赤い丸の部分です。以下このジャンルを2シーターライトウエイトオープンスポーツカーと称します。

(注2;またこの分類法は多分に筆者の主観に基づいたものであり、他の感覚、時代、技術的進歩、解釈等により相対的、大いに流動的でもあります。また、自動車製造会社は常にこのジャンルから逃れるイメージづくりにたゆまぬ努力をしているため、一層明確な分類法は困難です。写 は本文で写真紹介を掲げています。)

(注2;またこの分類法は多分に筆者の主観に基づいたものであり、他の感覚、時代、技術的進歩、解釈等により相対的、大いに流動的でもあります。また、自動車製造会社は常にこのジャンルから逃れるイメージづくりにたゆまぬ努力をしているため、一層明確な分類法は困難です。写 は本文で写真紹介を掲げています。)

4

くどいようですが上の拡大図「2シーターライトウエイトオープンスポーツカーとは」でもう一度2シーターライトウエイトオープンスポーツカーの立ち位置、つまり成り立ちをクローズアップしました。今回のテーマとなるジャンルなのでその構成をしっかり把握しましょう。最初に掲げた緑のロードスター(3代目NCマツダロードスター)がまさにこの代表です。

ライトウエイトスポーツカー前史

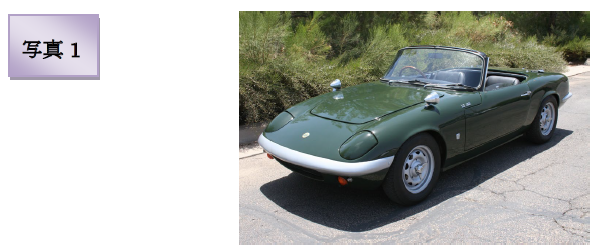

ライトウエイトスポーツカー前史。私が苦心して運転免許を取ったころ、日本には事実上まともな2シーターライトウエイトオープンスポーツカー(上の図の赤い丸です)はすでに遠い過去のものでした。世界中を見回してもすでに絶滅後20年以上も経過していました。絶滅危惧種ではなく完全な死滅です。

5

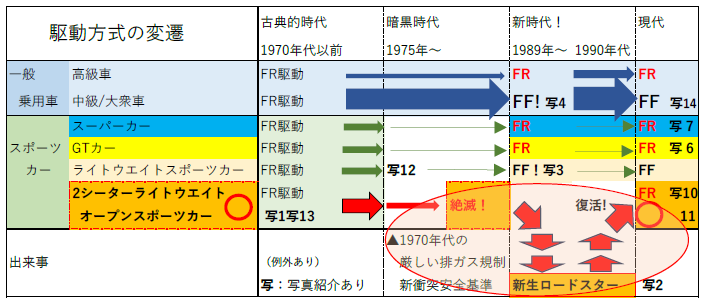

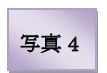

なぜでしょう。上の図表;駆動方式の変遷、をご覧ください。きっかけは1975年の石油危機とそれに伴うガソリン価格高騰、続く厳しい排ガス規制とエンジン出力低下、さらには世界的な衝突安全基準の強化でした。スポーツカーとしては国産車、外車を含め中級、高級各種様々な選択肢がなんとか存在していましたがライトウエイトスポーツカーは燃費のよいFF駆動にすべからく変わりました。昔ながらのFR駆動方式・2シーターライトウエイトオープンスポーツカー(図表の赤い丸)に生き残る余地は残されていませんでした。自動車全体が世間の白眼(はくがん)にさらされる、まさに逆境の季節でした。自動車暗黒時代と筆者は表現します。

Lotus Elan SE 1967年 ロータスエランSE 以下すべて同じ www.automotiverestorations.com

Lotus Elan SE 1967年 ロータスエランSE 以下すべて同じ www.automotiverestorations.com

carclassic-mahasin.blogspot.com/2010/10/lotus-classic-cars.html様より引用

1cars.org/168-lotus-blossom-race-lotus-history.html様より引用

6

FR駆動と2シーターライトウエイトオープンスポーツカー復活史

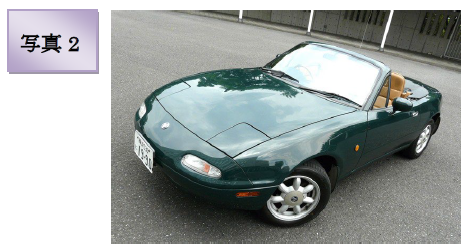

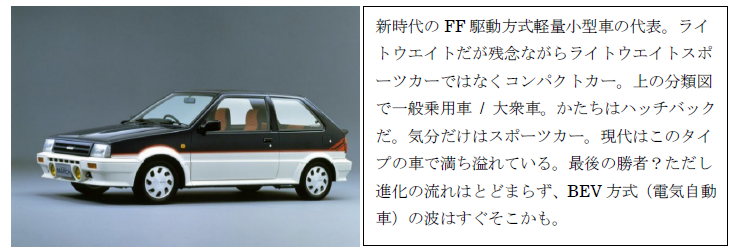

2シーターライトウエイトオープンスポーツカーの暗黒時代に彗星の如く現れたのがマツダのロードスター(初代NAマツダロードスター)です。当時の販売名はユーノスロードスター。古典的2シーターライトウエイトオープンスポーツカーのセオリー通り、FR駆動、二人乗り、軽量、の屋根が空く、スポーツカーです。ここまでは地球上から絶滅したかつての仲間と一緒ですが、この新時代...、新生・ロードスターには決定的相違点がありました。それはFR駆動方式を採用したことです。同じFR駆動方式の採用がなぜ相違点となるのでしょうか。それは自動車が急速な技術的進化を進めてきたこの時点での黄金の流れ、いわば新時代の鉄の掟にそれが大胆にも背いているからです。新時代...の鉄の掟=FF駆動です。上の図表「駆動方式の変遷」での赤い楕円の部分が鉄の掟に背いた流れを示します。

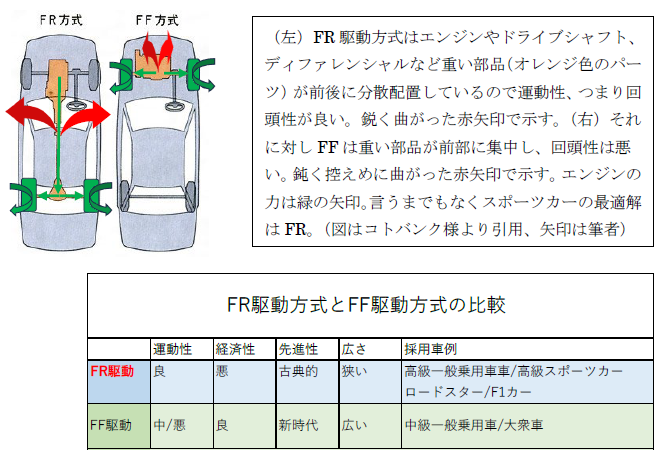

ではFR駆動方式とは。フロント、車の前にエンジンを積み、リア、後輪を動かす仕組みの和製英語です。猫が素早く動くときは後ろ足でけり、前足で狙いを定めます。それは小回りが利くこと=車を自在に動かし、自在に曲がるスポーツカーに必要な資質、であることがわかります。運動性の高いスポーツカーにとっての理想的駆動方式、最適解です。(上の2台の車比較図をご覧ください)。1970年代までほとんどの普通乗用車、スポーツカーはこのFR駆動方式を採用していました。筆者はあえて「古典的」と表現します。しかし前項で述べた通り1970年代以降時代はコスト削減、省燃費が至上命題となりました。このため高級車でない車は例外なくFF駆動方式となりました。スポーツカーすら無慈悲にも例外ではありません。時代の流れです。FF駆動方式とはフロントエンジン、フロントドライブの略です。すなわち車の前部にエンジンと操舵機能を集約してしまえば車の前後輪をつなぐ重いドライブシャフトが不要となり、FR駆動車に比べ圧倒的コスト削減になります。軽量化や省燃費、車内の広さ確保にも有効です。しかし、重量バランス的に頭でっかちとなり、機敏な動きは原理的に苦手です。FR駆動とFF駆動の比較表を上に掲げます。世界中の自動車メーカーは生き残りをかけ1980年代には必死の思いで一部高級車を除き例外なきFF化を推進しました。

7

ユーノスロードスター V special edition 1990年 以下すべて初代NAマツダロードスター

carview.yahoo.co.jp/news/detail/77940e71900ea730c52d2c74356aa0a2f6347aa3/photo/?page=16 様より引用

GT Garage様より引用

www.webcg.net/articles/gallery/31257様より引用

www.webcg.net/articles/gallery/31257様より引用

8

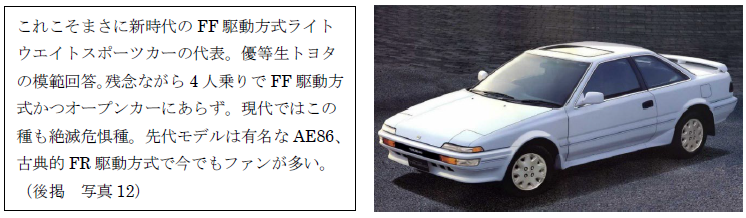

トヨタスプリンタートレノ1600GT 1987年 car.info/en-se/image/0-1164220?spottype=様より引用

トヨタスプリンタートレノ1600GT 1987年 car.info/en-se/image/0-1164220?spottype=様より引用

初代マーチ ターボモデル1985年日産自動車様より引用

9

逆にFF化の推進をしなかったメーカー、技術革新に乗り遅れたメーカーはどんどんつぶれてゆきました。「安価な車=FF駆動方式=正しい技術的進化」が絶対条件です。この黄金則に一人反旗を翻したのがユーノスロードスター(初代NAマツダロードスター)です。むろんマツダも最先端のFF技術を強力に推し進めた陣営の一つです。それら当時の最新技術をベースに、しかもあえて太古からの「古典的」FR駆動を用い新時代の条件に合致する2シーターライトウエイトオープンスポーツカーを作り上げたのです。いわば時代に逆行した不良児です。大方の予想に反しこの安くて軽量なFRカーは大ヒットしました。それを横目に見た世界の有名自動車メーカーがその後相次いで同様のFR駆動2シーターライトウエイトオープンスポーツカーを作り出しました。BMW、フィアット、MG、メルセデス、ポルシェ、アルファロメオ等々。この手があったのか、と世界中の一流自動車メーカー技術者が目をむきました。

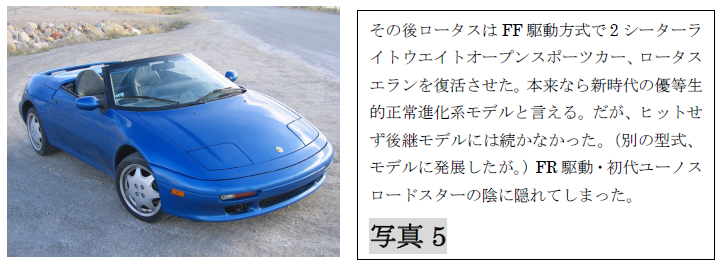

Lotus Elan M100米国仕様 新生ロータスエラン 1991年 wikipediaより引用

Lotus Elan M100米国仕様 新生ロータスエラン 1991年 wikipediaより引用

10

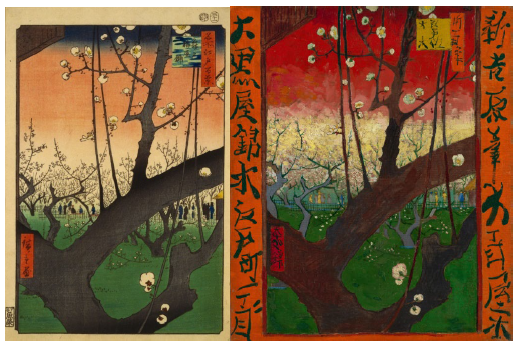

歌川広重《名所江戸百景 亀戸梅屋舗》東京富士美術館蔵様 「東京富士美術館収蔵品データベース」収録より引用 (https://www.fujibi.or.jp/collection/artwork/01171/)フィンセント・ファン・ゴッホ

1887年10月~11月 ファン・ゴッホ美術館様より引用

「亀戸梅屋舗」は、かつて亀戸天神社の裏手にあった梅園で、龍が大地に横たわったような「臥竜梅」が有名となり、第8代将軍徳川吉宗も訪れるなど、春の行楽地として大いに賑わっていた。柵の向こうに見える見物客からもその様子が窺える。画面手前に横切るほどの大きさに梅の枝を描き、奥の景色を覗かせる構図は斬新で、赤と緑という配色も刺激的である。ゴッホが本図を元に油彩による模写作品を残したことでも知られる。(東京富士美術館蔵作品解説より引用)

11

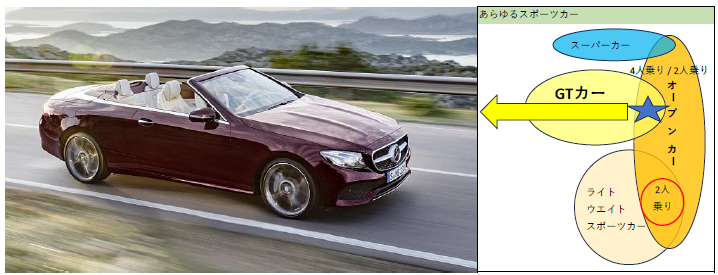

autobible.euro.cz/clanky/mercedes-benz-tridy-e-cabriolet-udela-jizdu-se-strechou-jeste-prijemnejsi/ 様より引用

autobible.euro.cz/clanky/mercedes-benz-tridy-e-cabriolet-udela-jizdu-se-strechou-jeste-prijemnejsi/ 様より引用

Mercedes-Benz E-Class Cabrio 25th Anniversary Edtion 2018 メルセデスベンツ Eクラスカブリオレ

www.ferrari.com/ja-JP 様より引用

FERRARI 296 GTS 2024 フェラーリ296 GTS

12

失敗パターンの分析

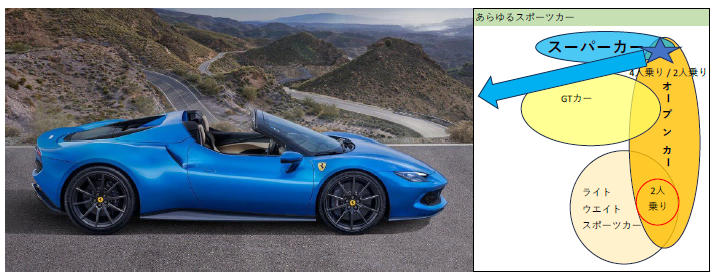

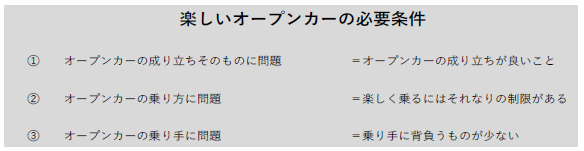

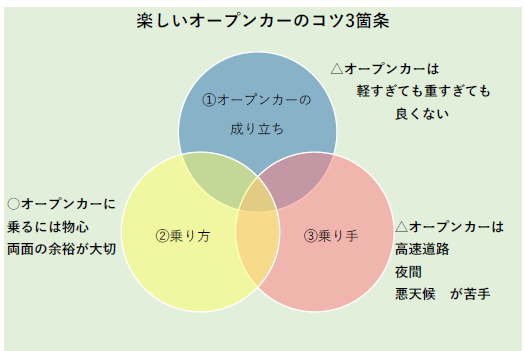

話が少しわき道にそれました。本論の主題はオープンカーの回顧ではなく皆様が私のように現代のオープンカー選びに失敗せず、それに楽しく乗れるようささやかにお手伝いすることです。今に続くマツダロードスターのすばらしさはここでは語りませんしすでに語りつくされています。また、語っても伝えきれるものではありません。乗ってみないと本当の楽しさはわかりません。さらに私は自動車評論家でもありませんし、その才能も有りません。その機会はいずれまた。なお本論はいずれの車や自動車メーカーの誹謗中傷も目的にはしていません。単に筆者の思慮の浅さと見当違いの思い込みにより適材適所の車選びを誤った、その悲しみを語り、それを糧に皆様に失敗なきオープンカーライフを勧めるものです。オープンカーに乗る場合、思慮深さの不足は致命的です。どのように乗るか、言い換えればどのようなときには乗らないか、をあらかじめ事前に決めておく、少なくとも考えておくことが大切だと思います。いわば楽しいオープンカーの必要条件というものです。この項で順次示します。まずは筆者なりに失敗パターンを分析してみました。①オープンカーの成り立ちそのものに問題がある、②オープンカーの乗り方に問題がある、③オープンカーの乗り手に問題がある、の3点です。各々のオープンカーを例に挙げその顛末を具体的にみてゆきましょう。

失敗原因その①の1

スズキカプチーノ 1991年 スズキ自動車様より引用

13

スズキカプチーノは1991年、スズキから発売された軽自動車規格の2シーターライトウエイトオープンスポーツカーです。それまで諸事情で買えなかったのですが筆者は2007年、中古車を思い切って購入しました。お値段80万円弱。マニュアルではなく3速オートマチックです。程度もよく、近くのスズキディーラーで整備をしていただいたうえで乗り始めました。

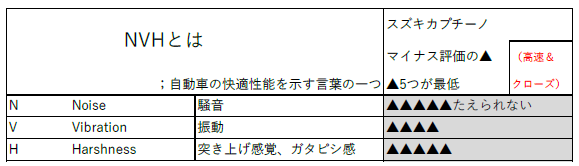

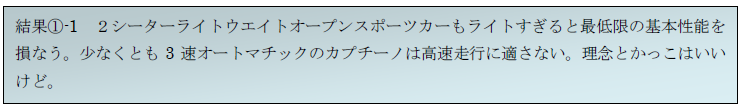

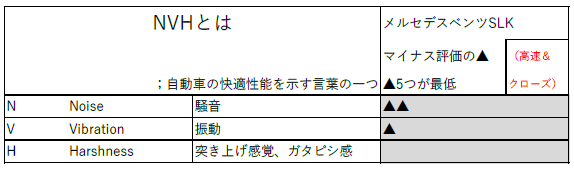

軽自動車とは思えないほどよく走るし、車体も軽いのでハンドリングも良好です。軽=ライトウエイトの正義=もっと楽しい、はずだ!! 期待は無限に膨らみます。有名自動車雑誌による前評判も好評。ではいいじゃないか、と諸兄は思われるでしょうが、困った欠点がありました。実はどんな記事にも書かれていなかったと思います。ある日のこと、首都高速道路を使って少し遠出をしました。料金所を出て加速をし、本線へ合流、となったときです。にわかに轟音と微振動が襲い掛かります。もちろん制限速度プラスアルファののんびりした速度域です。屋根も閉じ、窓も締め切っていたのですが轟音は鳴り響き続けます。もう少しで車は空中分解だ、そんな勢いです。うかつでした。軽自動車のエンジン排気量は660 ccと小さく、高速走行時にはエンジンは高回転で駆動します。ホイールベースの短さも相まって直進安定性も不安定です。車輪の取れかけたジェットコースターがトンネルに入った気分でした。普通車でかっ..としてアクセルペダルべた踏み状態、かつ時速200 Kmで飛ばしている様子。(筆者は決してそんな速度では走りません。想像です。)普段からこのカプチーノのみを運転し、慣れればそんなもんだと納得できるのでしょうが、残念ながら軟弱物の筆者は別の快適乗用車にも乗っていたのでアドレナリンが吹き出すこの落差には耐えられませんでした。カプチーノにつく3速オートマチックは4速オートマチックとは違いエンジン回転数が高止まり傾向となります。せっかくコストをかけ全塗装をし、新品エンジンも組み込み、足回り関係も交換済みの、新車と見間違えるピカピカのカプチーノ、でしたが高速走行は苦手です。ちなみに下の図右にスズキカプチーノの立ち位置=成り立ちを示します。

14

軽自動車なので文字通りライトウエイトではありますが、騒音、振動、ごつごつ対策のいわゆる快適3条件の前者2つが欠落していました。残念です。それでも筆者は10年近く大事にガレージにしまい、整備をし、時々近場のご用にいそいそ出動させました。

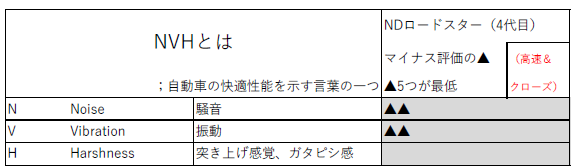

なおNVHの最高評価はマイナスの▲がない、(と自分が思った)筆者の所有する国産中級一般的普通乗用車を基準にしています。絶対的評価ではありませんのでご容赦を。

15

失敗原因その①の2

Mercedes-Benz / SLK-class_AMG メルセデスベンツSLK AMG 2013年

carlook.net/de/db/mercedes-benz/slk-class_amg/r172/roadster2d/ 様より引用

唐突ですがある日のことメルセデスベンツSLKを買いました。それまで所有してた3代目NCマツダロードスターの代わりとしての購入です。今までのロードスターがあまりにも素晴らしく、筆者にとっては理想の2シーターライトウエイトオープンカーだったので、さらに上を求めた結果の選択でした。7速オートマチック付き右ハンドルで、それまでのロードスター同様電動ハードトップ付きです。上位互換という言葉があります。今までのものと同様の条件を維持しつつ、さらに上位、つまり性能、質的向上を果たすというものです。上を求める、すなわちロードスターの上位互換をメルセデスベンツSLKに期待しました。事前にきちんと試乗し、その素晴らしさに納得した上での購入です。ベンツの店員はいかにもできるといった折り目正しい青年で、説明その他の対応も完璧です。

16

完璧なそのメルセデスのスポーツカーに優雅に乗り始めてしばらくし、許せる細かな欠点もありましたがどうしても残念な欠点が真綿のように筆者の首を絞め始めます。オープン感がありません。屋根は開き、仰ぎ見ると青空が見えます。しかし静かに運転していると普通車で窓を開けている程度にも感じません。もちろん高速道路ではそれなりに風の巻き込みがありますが、オープンな感覚とは別です。残念なカプチーノと違いNVH対策、ノイズは最小限、バイブレーション、振動も極小、ハーシュネス、どしどし感も許容範囲、ですが、青空が流れません。評価はオープンではない高級スポーツカー、GTカーのものです。それはそれでありなのですが、筆者の心は青空を求めていました。

結局数年ののちさよならをしてしまいました。下の図にメルセデスベンツSLKの立ち位置を示します。

17

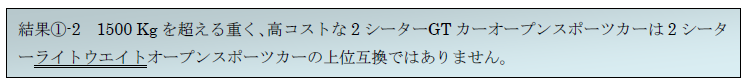

GTカーのジャンルとして成り立つ2シーターGTカーオープンスポーツカーとライトウエイトスポーツカーとして成り立つ2シーターライトウエイトオープンスポーツカーは良し悪しは別として追い求める方向性とその程度、つまりベクトルが全く別です。前者は屋根を閉じて走ることが基本で、たとえ開けても快適性は良好、オープンな解放感は次善、おまけ、です。立ち位置が中途半端、と言ってしまうのは酷でしょうが、オープンカー的要求を満たさなければもっと青空が流れるオープンカーに乗る、快適性を求めるならオープンでないGTカーに乗るという選択肢を考えます。事実そうなってしまいました。なおこれ以降SLKのモデルチェンジはなされず、型式終了となりました。デザインコンセプトの失敗例。無念。なお、SLKはベンツ風略語でSport Leicht Kurz、英語でSport Light Short、日本語で「短い軽量スポーツカー」です。妥協を許さぬドイツ人がまじめに作ったスズキカプチーノ。

鼻息が荒くなったついでに些細な欠点、されど困った欠点、いくつか。ウインカーのコラムが左側、ワイパーが右側でした。筆者はそのほかにも中級国産車を有していたのでしばしば交差点で無意識にワイパーが動きました。条件反射で生きている筆者に理性的な対応は困難です。ISO規格という国際基準ではベンツの方式が正しいのでしょうが、メルセデスベンツは日本人に合わせるつもりはない、と言わんばかりです。ちなみに筆者が知る限りそのほかの有名外国車メーカーの輸入車も左側ウインカー、右ワイパーが多いようです。些細な欠点その2、薄暗い昼間でもライトは自動点灯し、キャンセルがどうしても出来ません。エンジンをかけている限り自動点灯の有無は運転手の意思を受け付けません。ライト消し忘れの間抜けがベンツのオープンに乗っているぞ、にやけたやつだ・・・。薄暗い昼間に走る中、周囲の白い視線が最後まで慣れませんでした。ドイツ人は日本人になんぞ迎合する気などさらさらない、そのような疑念が頭の片隅にわだかまります。些細な欠点その3、油漏れ。これは個体差の問題かもしれませんが、所有していた3年間に2度油漏れを起こしました。最初の油漏れの際、折り目正しいディーラーのお兄さんに念を押しました。

18

この次油漏れを起こしたら新車交換だねと。ウフフと笑って青年は答えます。大丈夫ですよと。その数か月後もう一度油漏れを起こした時、その青年はすでに笑ってはいませんでした。私もがっかり。昔の日本海軍戦闘機じゃあるまいし、今時エンジン(またはトランスミッション?)の油漏れとは!些細な欠点その

4、左に偏る。幾度も調整しましたが、どうしても直進せず左へと偏ってゆきます。あらゆる手立てを講じたのですが最後までその癖を治すことが出来ませんでした。折り目正しい青年の目も暗く左下に偏ってしまいました。結局そののち乗りやめたはずの3代目NCマツダロードスターに再び乗ることにしました。筆者の子供に譲ったものを無理に取り返してしまいました。ひどいなあ。

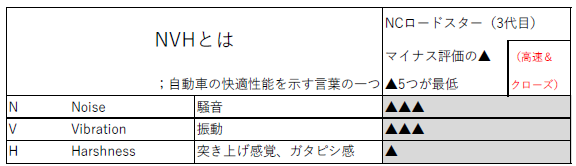

失敗原因その②

3代目NCマツダロードスター(6速オートマチック)に再度乗るようになった私は反省をしました。それですべてがハッピーに、という素直な結果にはならず、そもそもひねくれた私の心がきれいな実を結ぶこともありませんでした。もともとわかり切ったことですがロードスターは高速走行時にうるさい。屋根も閉じ窓も閉めてもたいして変わりません。といってもスズキカプチーノほど轟音というわけではなく、聞いていたカーオーディオの声音が聞き取りにくいというレベルですが。

そうか、NVHのN、ノイズ低減だ。直情径行の私はさっそく調べたうえでデッドニング、ノイズ軽減処置を施しました。近くの業者さんに丁寧に施してもらい、〇〇万円ほどがかかりました。期待値の半分ほどですが確かに高速走行時のノイズは明らかに減りました。といっても高速道路でお気に入りのオーディオを聞く気にはなれません。年式もたっているし、カーナビシステムごと新式のものにディーラーで変えてもらいましたが焼け石に水です。そんなもんだと割り切ってしまえばそれなりに満足できますが、筆者の所有する別の普通乗用車は普通に高速道路できれいなオーディオを響かせます。比較することが無意味だと最近ようやく納得しました。

19

3代目NCマツダロードスター、近影

流れゆく青空と澄んだ音色が響くオーディオは両立しません。ある日妻にやかましい高速道路で運転を代わってもらい助手席で近年はやりのノイズキャンセリングイヤホンを使ってみました。びっくりするほど静かできれいな音楽が流れてゆきます。感動ものですが自分で運転中にそれを使用するには勇気と法律的制約のハードルを越える必要があります。時期尚早か。

失敗原因その③

初代ユーノスロードスターNA 1989年

4代目NDマツダロードスターRF 2023年

20

ここまで筆者のオープンカー、のとほほ...な遍歴を述べてきました。辛抱強くお読みになった諸兄、諸姉の皆様はある種の違和感を抱いているに違いありません。あんたは最初に初代ユーノスロードスターに乗り感動したんだろう、だったらなぜその後それに乗らなかったんだ。実は筆者の車遍歴の中でオープンカーの経歴は全経歴の2分の1ほどにすぎません。最初の半分は乗りませんでした。正確には乗れませんでした。お金の面も無論ありますが、スポーツカーに大枚を払うのであれば冒険せず、無難なクーペを選ぶ、それが当然の帰結でした。例えお金があっても、セカンドカーとしてそれを買うにも染みついた貧乏根性、もとい慎重な性格がオープンカーの購入に強烈なブレーキをかけ続けました。個人的事情で申し訳ありませんがその呪縛が解けたのは仕事のめども何とかつき始め、人並の人生をとりあえずは送れるかもと思えた時からです。随分と時間が流れてしまいました。まだ独身の頃沖縄で初代ユーノスロードスターに初めて乗ったときそれは真っ赤なレンタカーでした。(写真左)青空を感じるより先に灼熱の熱気が襲い掛かり、早々に幌を閉じエアコンをつけました。冷えた車内に安堵して助手席の彼女とようやく手をつないだのを思い出します。オートマチックだからできる役得だ。その日のうちにロードスターを返却しましたが最後まで幌を開けることはありませんでした。軟弱者。その後筆者はスポーツカーも含め乗用車を数台乗り継ぎましたが約束のその日が来るまでオープンカーに手を出すことはありませんでした。これは明らかに乗り手の問題。若き沖縄の筆者は将来に不安を感じ、実は青空を見る余裕がありませんでした。余裕がなければ遊び車も買えません。ベクトルはあくまで手堅く、慎重に。トンネルを抜けたのはかなりの月日が経ってからのことです。それからは先に述べたように数台のオープンカーを購入しました。現時点では性懲りもなく4代目マツダNDロードスターRFを所有しています。

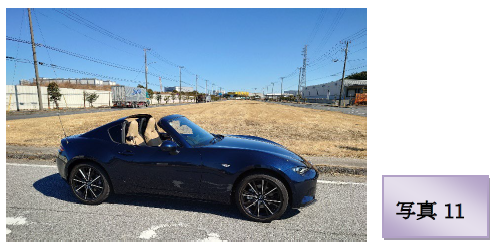

(写真上)またもや6速オートマチックです。オートマチックかよ。やじは無視。このタイプはなんとマニュアルよりオートマチックの比率の方が高いそうです。この車のみは今まで述べたトホホの選択肢ではなく、野球でいうところのジャストミート、昭和風どんぴしゃりです。

21

NVH、ノイズ=騒音はなんと最小限、バイブレーション=振動も極小、ハーシュネス、=どしどし感も極小、合格許容範囲です。猫足、とまではゆかないもののスポーツ青年だった中学生の自分の足くらいにしなやかです。オープン状態ではしっかり青空も流れます。深呼吸をし、運転するたびに運転していてよかったと実感がわきます。ついでにオートマチックなので助手席の妻ともゆっくり手を繋げます。何やってんだよ。ちなみに沖縄の彼女の手と今の手は同一です。気になるカーオーディオも進化しました。購入前にこのロードスターのカタログをなめるように読みましたが、屋根を閉じたときの静粛性をとくとく....と語っています。ほんとかなあ、もうだまされないぞと半信半疑でしたがうれしい誤算、高速道路でも比較的静かで、オーディオもなんとか合格点です。もちろん静けさを売り物にする乗用車や高級スポーツカーの環境と比較するには分が悪いのですが、少し甘く見ましょう。

初代ユーノスロードスターと4代目マツダNDロードスターRFを乗り比べた末のわたくしなりの結論です。むしろ個人的感想ですね。 PS。4代目マツダNDロードスターRFは狭いけれどトランクは広く意外と実用的。日常の買い物に出かけても、よほどのことがない限り収納に困ることはありません。オートマチックのロードスターを嫌うマニアックな方々もいらっしゃることは承知していますが、ドライブに出かけて疲れたら交代してもらえるのはとても楽。軟弱者!最大のいいわけです。反論不可。妻にオートマチックでよかったねと言うとあたしは本当はマニュアルがいいんだけど、といつも叱られることは内緒です。

22

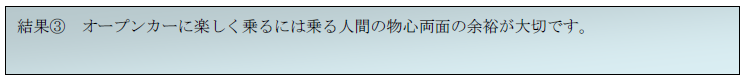

3代目NCマツダロードスターRHT 2012年

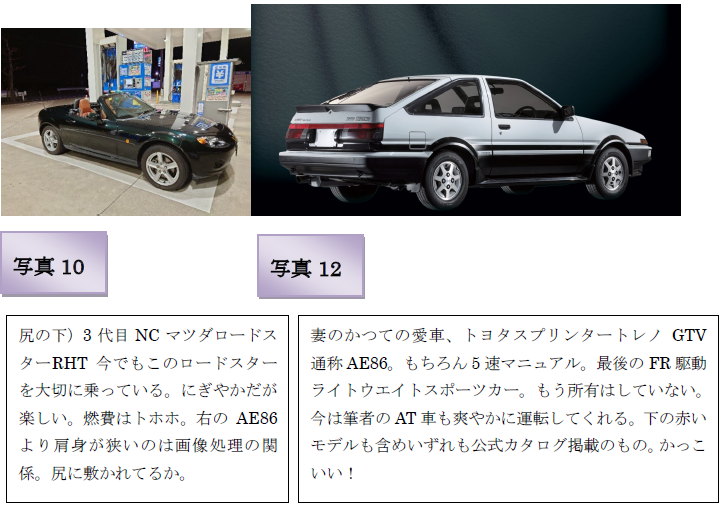

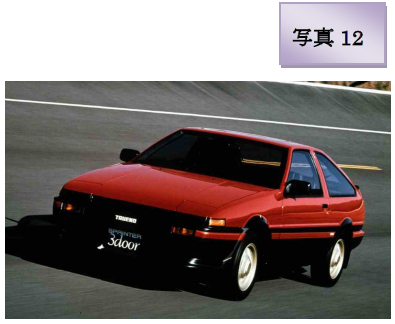

gazoo.com/pages/contents/article/old_cars/190403/trueno_catalog.pdf様より引用

トヨタスプリンタートレノ 1983年

gazoo.com/pages/contents/article/old_cars/190403/trueno_catalog.pdf様より引用

meisha.co.jp/?p=10638&page=3

名車文化研究所様より引用

23

オープンカーに楽しく乗るためのコツ

楽しいオープンカーの条件をまとめてみましょう。ここまで考えた通り、楽しいオープンカーとは楽しく乗ることができる車で、かつ楽しく乗る乗り方で、かつ楽しく乗れる人、の3条件が必要なことがわかりました。でもそれだけでは不十分です。ここからはオープンカーに十分楽しく乗るためのコツを深掘り、考察してゆきます。例によってあくまで主観です。

① オープンカーの成り立ちそのものに問題がある=オープンカーの成り立ちが良いこと。

楽しいオープンカーの原点は4輪車でいうとゴーカート、2輪車だとオートバイです。流れる青空の中風を切って走る爽快感は楽しいの一言に尽きます。ついでにゴーカート、オートバイともにNVH対策がないので快適性とは無縁です。一方NVH対策重視の重い高級GTオープンカー、メルセデスベンツSLKに軽やかに流れる青空は望めません。ゴーカートと高級車の絶妙なバランスの上に成り立つ、それが楽しい2シーターライトウエイトオープンスポーツカーの成立条件です。軽すぎず、重すぎず。紙の表でも、裏でもない、ちょうどその際(きわ)数ミクロンが存在しうる領域です。紙一重領域です。二律背反、虻蜂取らずの罠に陥らないことですね。なお、現時点(2025年)で新車で購入可能な今回のテーマ車種、楽しい2シーターライトウエイトオープンスポーツカーは国産車ではマツダNDロードスターと

24

ダイハツコペンの、たった2車種です。海外勢でもBMW Z4、ポルシェ718 ボクスターの2車種しかありません。紙のへり同士が立体的に接する奇跡の交点、そんな一台を今なら買えるのですよ。(金にいとめをつけない高級GTオープンカーは別に多数存在しますが。)余談になりますがNCマツダロードスターRHT(3代目)に乗るといつも淡い感情が噴き出してきます。もちろん感動、思い出の一種です。それは幼いころに良く乗った遊園地のゴーカートです。こんなに楽しい乗り物はほかにないなあ、大人になったら自分のゴーカートが欲しいなあ、ついでにそれに乗って遊びに行けるといいなあ、でも少しうるさいし、乗り心地も悪いんだけど・・・。それを実現したのがまさにNCマツダロードスターRHT(3代目)です。=大人版高級ゴーカートです。エアコンもつき、帰路に疲れたら屋根を閉じ、オーディオも聞ける、カーナビもつき、ついでに優秀な6速オートマチックだ。眠くなったら妻型自動運転支援装置のスイッチを入れる。(ただしスリープモードの時は使えず。)この時代に生まれてよかった。

三菱零式戦闘機22型。Wikipediaより引用

スーパーセブン600クラシックエディション

② オープンカーの乗り方に問題がある=オープンカーに楽しく乗るにはそれなりの制限がある、モノファンクション+αと割り切ること

25

オープンカーはオープンで高速道路を走行すると当然やかましく車内のオーディオ鑑賞も不可能です。ついでに青空の見えない夜間走行のメリットも感じません。そもそも夜間は屋根を開けているのか、閉じているのかすら不明瞭です。一度夜間の高速道路を疾走してみましたが街灯のでかい光の玉が次々に頭上をかっとんでゆくだけでした。楽しい2シーターライトウエイトオープンスポーツカーの苦手科目はN・V・H+夜です。軽量なことが絶対条件ゆえ重量のかさむ完璧なNVH対策は基本的に困難です。高速走行=NVH天国ですからね。こうしたケースでは少なくともオープンではなくおとなしく屋根を閉じましょう。できれば普通の乗用車で出かけましょう。近場でかつ緩やかな街乗り、音楽は聞き流すくらい、温かく良く晴れた日、がオープンカー日和です。オープンカー1台ですべてをまかなうにはちょっときついかもしれません。オープンカーに期待を寄せすぎず、ある程度の割り切りをすることが大事です。高価な車=高価な道具=オールマイティー、の幻想を捨てましょう。

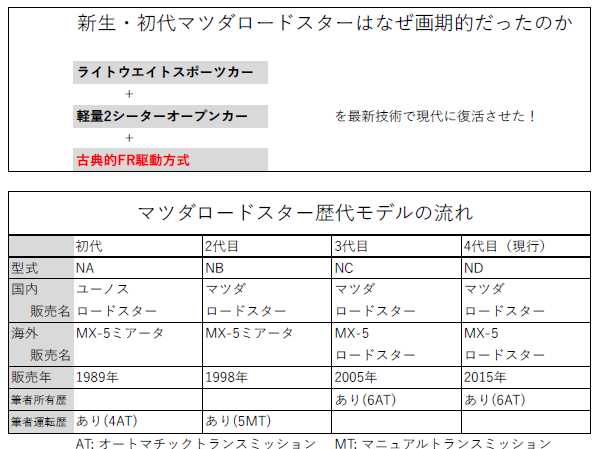

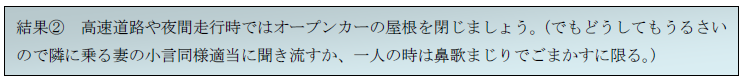

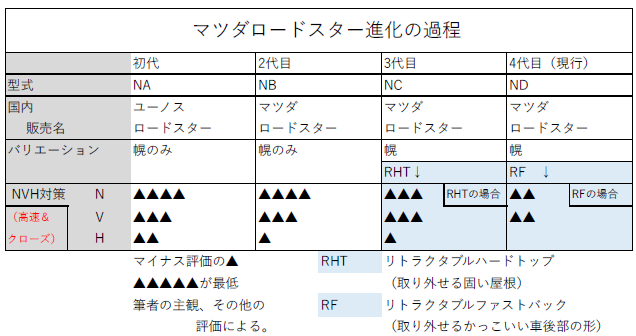

ここからは①オープンカーの成り立ちと②オープンカーの乗り方、双方にまたがるさらなる考察です。例によって筆者の狭い主観に基づいています。オープンカーにNVHなんてもともと関係ない、いつも青空フルオープン、しょせんオートバイの4輪版だ、聞きたいのはエンジン音だけ!と思われる生粋のオープンカー乗りの方は読み飛ばしましょう。筆者が実際購入したオープンカーはどれもこれも屋根が幌仕様ではなく電動、または手動の固い屋根、ハードトップでした。屋根を閉じれば形だけでも完全なクーペにもなる、まさに一台二役です。車=オールマイティーの幻想から抜け出せない筆者には理想的です。ロードスターに限っては3代目NCマツダロードスターRHT(写真10)からこの一台二役の困難なコンセプトを優秀な技術的手法でもって実現しています。上の表、マツダロードスター進化の過程、の薄い青の部分をご覧ください。RHTとはリトラクタブルハードトップの略で幌ではなく、取り外しできる固い屋根のことです。電動式なので交差点に停車した時でも気分次第、指一本プラスαで開閉可能。しかも4代目NDマツダロードスターRF(写真11)になると不十分だったNVH対策がなされ、高速走行時のN=騒音、が著しく軽減しています(当然屋根を閉じた状態です)。RFとはリトラクタブルファストバック、取り外しのできる屋根で、ファストバック、速そうな、つるんとした車の後端の形状、という意味です。

26

オープン感覚に優れ、安く買え、品質は向上、ようやくこれらをもって4代目ロードスターはメルセデスベンツSLK350(写真9)の無念を晴らしたのだと思います。地道な改良を進めた進化の勝利です。この分野でマツダは世界のトップを独走中ですね。初代ロードスターの誕生に世界は驚嘆しましたが実は4代目NDマツダロードスターRFもそれに劣らずエポックメーキング(革新的)な一台だと思います。前項②オープンカーの乗り方、の考察と逆説的ですが、オープンカーに楽しく乗るのにモノファンクション+αの敷居は4代目NDマツダロードスターRFの存在で着実に低くなりました。まあ、好みの違いはありますが。

③ オープンカーの乗り手に問題がある=オープンカーの乗り手に背負うものが少ない。

オープンカーに乗ることは他の乗用車やスポーツカーに乗ることと違い、乗り手の物心両面の余裕が必要と前項「失敗原因その③」で述べました。乗り手の資質が問われる、とでもいうのでしょうか。臆病で余裕のない筆者は人生の前半期、残念ながら楽しいオープンカーを敬遠していました。キャラクター的にオープンカーの適性がないと言われればまさにその通りです。最初から心に余裕のある諸兄、諸姉なら、あるいは幸せの青空をもっと早くから手にすることが出来るでしょう。子供が成人し、後をついてこなくなった時も一つのチャンスかもしれません。邪魔な後席のない2シーターは妻とゆっくりドライブするのに最適です。ところで自分はオープンカーに楽しく乗れるのか。背負っている荷物は重そうなのか。誰に聞けばわかるのでしょう。そんな内容はどんなに有名な自動車雑誌、高名な自動車評論家の先生方も決して口にすることはありません。何千台もの車に乗り、それぞれの車の本質を正確、適格に表現することがその方たちの仕事ではあり、筆者も崇敬の念をもって拝読する次第です。今月号のモーターマガジン、よかったですねえ。しかし、実際に安くもないお金を自ら支払い、それに値する満足感や、とるに足らない失望をじかに感じるか、感じないか、すべてのパターンも含めた生の実像こそが真実です。数時間の試乗できっちり割り切る職業的評論と質や次元がまったく異なります。車と人、両方の相性を評価することは難しいのです。なけなしのお金を支払って長期間愛車に乗る評価とただで短時間乗る試乗は結婚後の実生活とお見合い写真を見た時の感想くらい違います。(昭和ですね。筆者のパターンではありません、念のため)話がそれました。自分と相性が良いか、オープンカーの良い点、悪い点も含めた生の情報はオールドメディア(新聞、雑誌TV)のみならず、玉石混合ですがネット情報、ユーチューブ等からでも得られます。試乗だけでなく思い切ってレンタカーを借りるのもよいでしょう。そして自分に静かに語りかけましょう。本当にこれでいいのかと。その時のキーワードは心の余裕とある種の割り切り、あきらめです。

切ない。季語もない。のでなんだか心のねじれた歌ですね。(令和ですね。筆者か)

27

さいごに

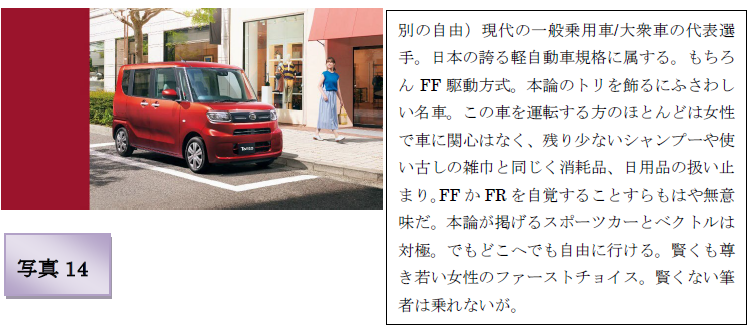

道を走っていても3台と同じ車は通りません。道行く人も同じ服を着た人は3人続きません。行き先も違います。車の好みは人類の好みの深さと興味の広さの象徴です。むしろ同じ車ばかりが通り抜けることは旧共産圏の国でもない限りあり得ません。(一昔前の国では実際にありました。早々に滅亡しましたが。)どのような車を選ぼうと自由です。トランスミッションがオートマチックかマニュアルかなども些細な問題です。私たちはこの人類の根源的な自由を最大限享受できる時間と空間の中で生きています。しかしかつて1970年代には恐ろしいオイルショックや無理な衝突安全基準が横行し、多彩な輝きを持つこの自動車文化が消えかけたことがあります。自動車を悪者扱いする論調もはやりました。恐ろしい暗黒時代でした。もっとも今でも自家用車を毛嫌いする方々もいますが。好きなオープンカーに乗って好きな人と好きな場所へ行く、当たり前のような、でもとても貴重なこの自由が妨げられてはならないと思います。皆様の輝かしい自由を少しでも応援しようと思い立ちこの駄文を立ち上げました。

ダイハツタント 2024年 ダイハツ工業様より引用

「ママにも自由を」

28

エピローグ

「自動車の感覚的分類図」を眺めていて気が付いたことがあります。下の図はそのうち特にスポーツカーに焦点を当てた図です。

図の中でオレンジ色の楕円形がL字型に列をなしているのがわかりますね。実は人が自由に移動したいと思うことは動物的本能です。自転車、オートバイ、ゴーカート、オープンカーの列、これは移動の自由を渇望する人類の希望の列でもあります。もちろん原点は2本のしなやかな足ですね。筆者はこれを「自由への足」と考えます。なぜ人は車が好きなのか、それはその向こうに自由の光を見ているからなのです。21世紀の時点で人類の成し遂げた功績ですね。

F104戦闘機 Wikipedeaより引用

29

あとがき

日を追うごとに柔らかな日差しが微笑みかけてきます。梅は咲きましたが桜はまだのようです。皆さん、お出かけの準備はできましたか。コートを脱ぎ捨て、暖機運転の終わったオープンカーに乗り走り出しましょう。青空から梅の香りが春を告げていますよ。

令和7年2月、春を待つ日々に

本文に掲載されている資料につき著作権等でお気づきの点がある際ご一報いただけると幸いです。

著者プロフィール

著者氏名 千成表太郎 (ペンネーム)

共著 清 兵衛 (ペンネーム)

職業 直木賞志望中浪人 副職業 勤労所得者

年齢 27歳 (おおよそ)

性別 非公開

性格 温厚

似てる俳優 (松田優作+ブラッドピット+横浜流星)÷3

生年月日 21世紀 (誤差含む)

PC VAIO SX14

目標 芥川賞受賞(無理かも)

視界 良好

著書 車でWALKMANが聴きたく聞きたくなったあなたに。休憩編

/ ひょうたん誕生悪戦苦闘記

趣味 妻

モットー 穏やかな日はオープンカーで出かけましょう。

読者への語りかけ「オープンカーは人生で求め得る貴重な財産の一つです。静かにアクセルを踏み、さわやかにハンドルを切ると、その先にきっと自由な世界が開けるでしょう。」